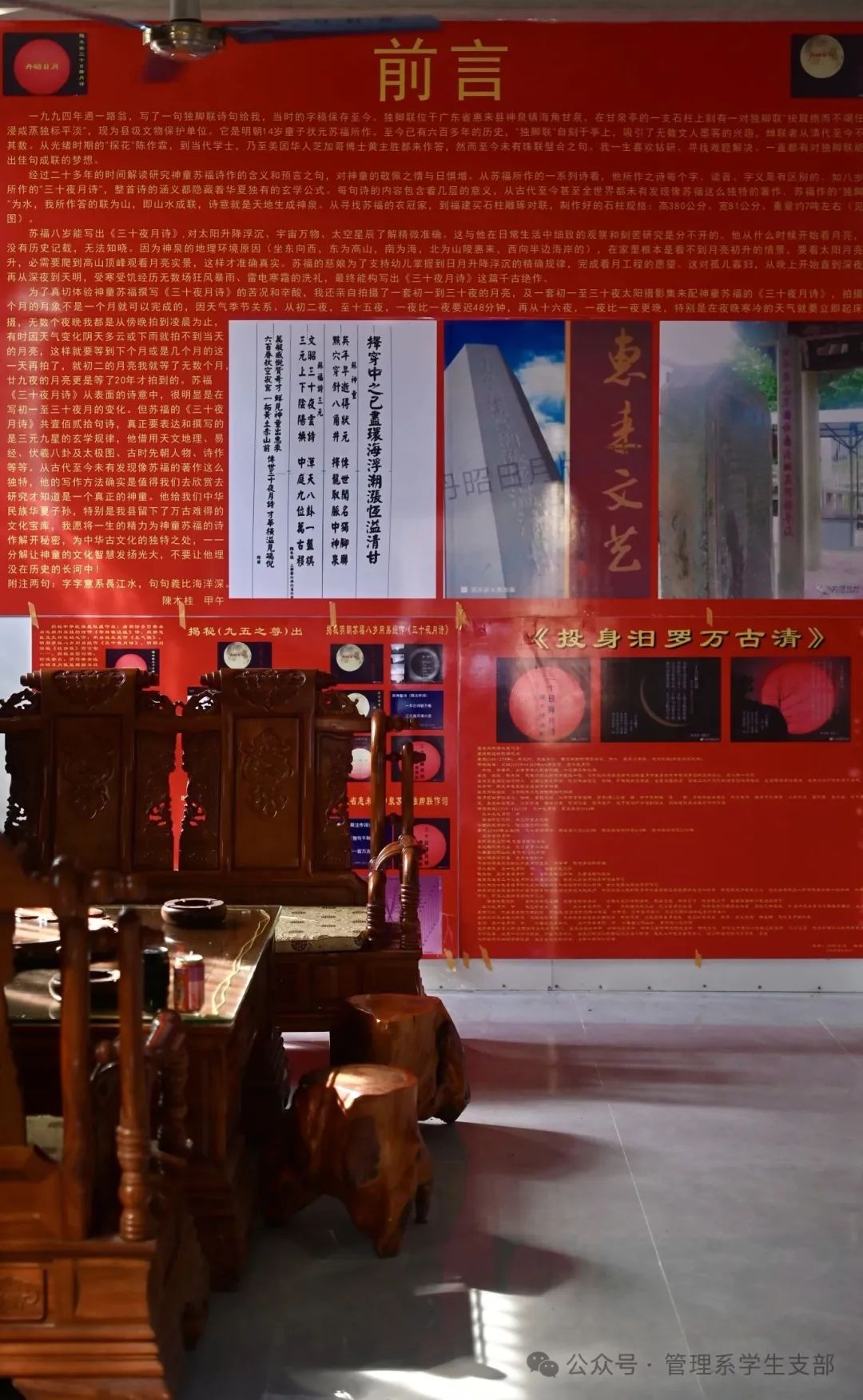

当百千万工程突击队的脚步踏入惠来县陈木桂先生家中时,客厅墙上悬挂的三十张月相图正散发着柔和的光 —— 那是十六年追月的成果,也是一位普通人对传统文化最执着的告白。图上的月亮或弯如钩、或圆如盘,背后藏着的,是明代神童苏福《三十夜月诗》的诗意,更是陈木桂从青丝到鬓角,用岁月浸润出的坚守。

一首诗,牵起两代人的文化缘

《三十夜月诗》的作者苏福,是惠来县家喻户晓的 “神童”。二岁丧父、五岁尚不能言的他,竟在八岁以三十首七言绝句勾勒出月亮三十夜的流转之美。不仅描摹出月亮三十夜的变化,更藏着中国历史的肌理与古人的风骨。此诗非单纯描摹月色,是把古人藏在了月光里。

1992年,陈木桂初遇这首诗,便被字里行间的韵味勾住。他先逐字背诵,再拆解每个字的含义,从单字到单句,从单首到全篇,一点点啃透。

十六年追光:为月亮“存档”的倔强

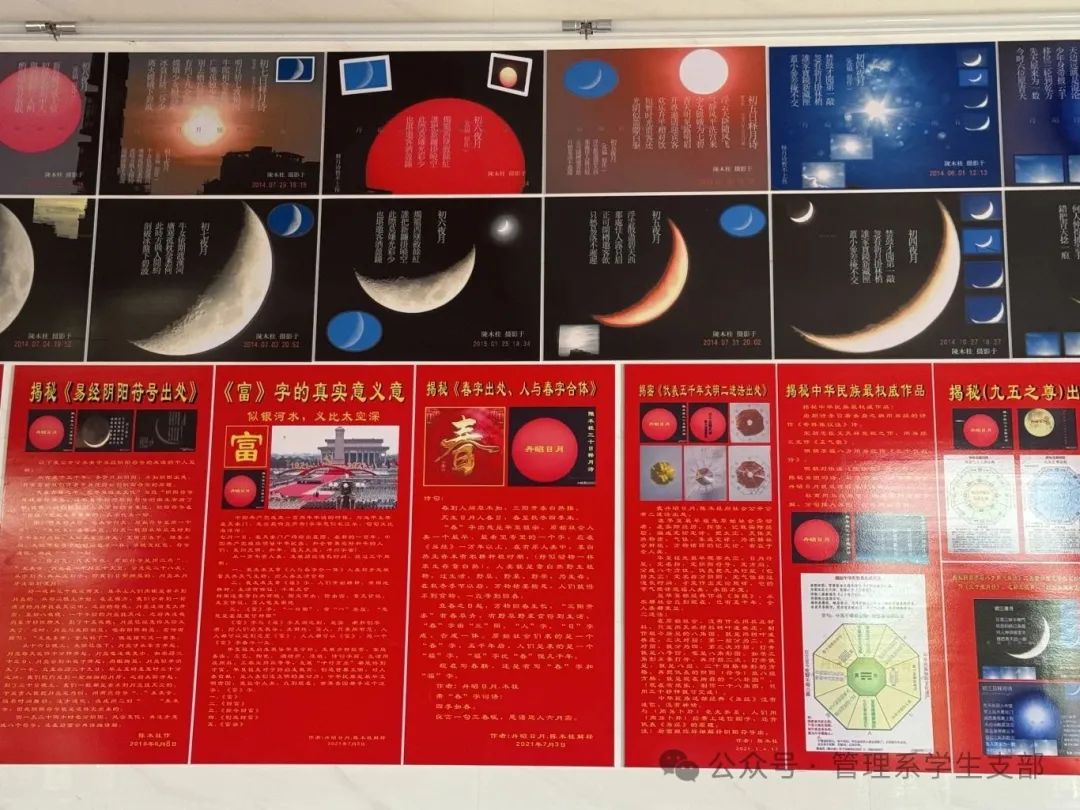

理解了诗意,陈木桂又生出一个念头:“光自己懂没用,得让更多人看见苏福的心血。” 他决定用镜头为诗 “配图”—— 拍摄三十夜的月相,让文字里的月亮变成看得见的光影。这一拍,就是十六年。

最难的是廿九夜的月亮。按诗中意境,这夜的月亮该是 “浮云收尽天如水” 的清朗,可现实里,它总藏在云后、躲在雨里。有一年,他特意托人在澳角租了房子,半夜与妻子一起等候。天快亮时月亮才露头,却被云遮了大半。“当时电池快没电了,心里直打鼓。” 他至今还记得那份焦灼。直到云层骤然散开,镜头里终于跃出一弯清亮的月——这抹月光,让《三十夜月诗》的月相图得以圆满。拍摄的日子里,质疑声从没停歇,是家人沉默的支持,成了他对抗纷扰的底气。即便经济拮据、时间紧张,他依旧守在阳台等待月亮现身。

月光里的传承:比月亮更亮的是初心

陈木桂的月相图里,藏着比月亮更动人的细节。他拍的不只是月,是怕这精神被忘了。如今,看着墙上完整的三十张月相图,他对年轻人说,拍月亮不难,难的是耐心与坚持。他想让年轻人明白:华夏文化里的唐诗宋词、字画诗词,不是故纸堆里的文字,是能照进生活的光——就像苏福八岁写的月亮,过了几百年,依然能让一个普通人愿意用半生去追寻。

余晖映月,悟见永恒

离开时,夕阳的余晖恰好落在月相图上。刹那间,三十轮月亮仿佛被同时点亮。忽然读懂了:陈木桂先生镜头下的,哪里只是月亮?那是一个普通人对文化最虔诚的敬畏,是用数十年如一日的坚持,为断裂的历史细细“续弦”的温柔。而这份温柔,终将如苏福的诗、如亘古的月,在漫长时光里,永远清亮,永不褪色。